许杰!“现在我就以你写的为准了”| 吴钟麟

文章插图

钱谷融(1919—2017)

上世纪五十年代,我在华东师大求学时,无意中闯入钱谷融先生《论〈文学是人学〉》研讨会会场,当即为先生幽默诙谐的开场白吸引,久久回味。

钱先生的文学理念与当时的主流思潮不相一致,故曾经犹豫是否将这篇论文发表。他用婚外恋来比喻此种心态:

“他很苦恼,尽管非常爱她,却不敢挽着那位女士的手臂走进社会场合……”这是因为“不少人尽可以在私下里赞同他的恋爱观,可是一到公开场合,准会侧目而视,甚至慷慨陈词……”这两副面相所形成的舆论极具杀伤力,一代影星阮玲玉就殒落在铺天盖地的“人言可畏”中,但钱先生说到这里,却转而响亮地说:“诸位,我就是那位先生,那位女士就是《论〈文学是人学〉》!但是今天,我终于把她带到大庭广众中来了。”

话音刚落,立即响起一片掌声,一位戴鸭舌帽的先生摘下帽子激烈摇晃并高呼:“早该带出来了!”

这是我初识恩师的风采。随后整整一学期聆听恩师的课。

恩师教我班的现代文学。我还记得他上课时分析《雷雨》中周朴园对鲁侍萍的复杂感情。周朴园对侍萍确有其冷酷无情的一面,那是为维护自己的面子与利益,可称之为外在社会面相,但他对侍萍也有柔情、留恋的一面。对比新女性的蘩漪,周朴园深切体会到侍萍的温顺、体贴与贤惠,况且又是动情于较单纯的少爷时期,特别是侍萍为他生育了两个儿子,为人者岂能不动情,显示内在本性面相。曹禺充分刻画了周朴园的内外双重面相,人物才显得丰满鲜活,给观众留下深刻印象。

青年学生看问题难免片面甚至偏激,我当时对钱先生的这段分析就不能理解。也许因为师生关系比较亲近,我大胆对钱先生的观点提出异议,认为他对周朴园的分析有美化反动资本家之嫌,但话一出口便惴惴不安。然而,钱先生既没有冷脸相对,更没有严厉训斥,而是和颜悦色地走近一步,悄悄地说:“你大概还没谈过恋爱吧?如果真正如痴如狂地爱过一女子,就会理解周朴园对鲁侍萍的复杂情感了,你将来也许会碰到的……”春风风人,令我至今难忘。

上世纪九十年代初,我写了篇《我忆念中的罗玉君》被《文汇报》录用,编辑刘绪源先生来电希望提供罗老师照片。但我哪有老师照片,情急之下想到恩师钱先生,就不假思索投书一封。信寄出后心里又忐忑:怎能让老师为自己办事呢?没想到,就在我为自己的冒失感到不安和懊悔时,钱先生的回信很快到了:

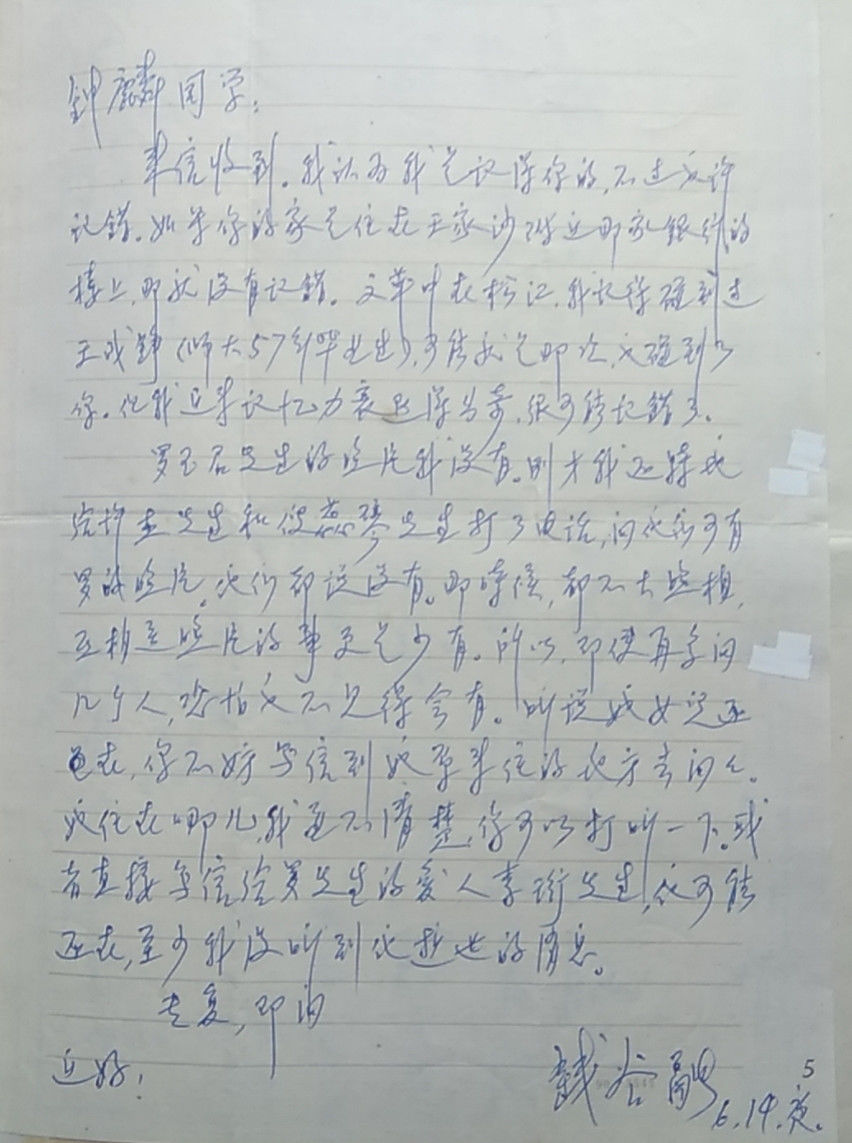

钟麟同学:

来信收到。我认为我是记得你的,不过也许记错。如果你的家是住在王家沙附近那家银行的楼上,那就没记错。文革中在松江,我记得碰到过王成铮(师大57级毕业生),可能就是那次,也碰到了你。但我近来记忆力衰退得出奇,很可能记错了。

罗玉君先生的照片我没有。刚才我还特地给许杰先生和倪蕊琴先生打了电话,问他们可有罗的照片。他们都说没有。那时候,都不大照相,互相送照片的事更是少有。所以,即使再多问几个人,恐怕也不见得会有。听说她女儿还在,你不妨写信到她原来住的地方去问问。她住在哪儿,我并不清楚,你可以打听一下。或者直接写信给罗先生的爱人李珩先生,他可能还在,至少我没听到他逝世的消息。

专复,即问

近好!

钱谷融 6.14.夜

文章插图

信中开头提到的这段邂逅,是在六十年代后期。我正伏在窗台上欣赏楼下街景,忽然瞧见恩师和师母从三轮车上下来,就大声叫了一下。恩师闻声抬头,见是我,脱口而出说:“你是住在这里的?”当时我激动不已,其时已毕业离校七八年了,我又是平常学生一个,钱先生竟还清晰记得……

- 美丽家园@落叶课堂后,居然涌现那么多蓝媒“艺术家”

- 杨晓通&“当代女马可·波罗”意大利文讲述侨乡浙江瑞安非遗

- 袁侃@当石库门遇上当代艺术,来今潮8弄体验一场“城市奇遇”

- 赛事!日照“太阳城”网球公开赛启动仪式圆满举行

- 感觉|?品黄香九画“猪”

- 西装|《不会恋爱的我们》来袭,金晨化身霸总,恋上“小狼狗”王子异

- |虎年喜相“豫”!河南博物院携“青玉虎形佩”首次参与“集五福”

- 纸杯#美术生在杯子上画“知否”,当倒入水瞬间,网友:居老师挺住!

- 希腊人$古希腊眼里的中国,犹如“神族”一般,中国人看了都难以置信

- 错换人生&谁家子弟谁家院,“错换人生”DNA再掀波澜