文章插图

宋聚岭/文 陈更生/图

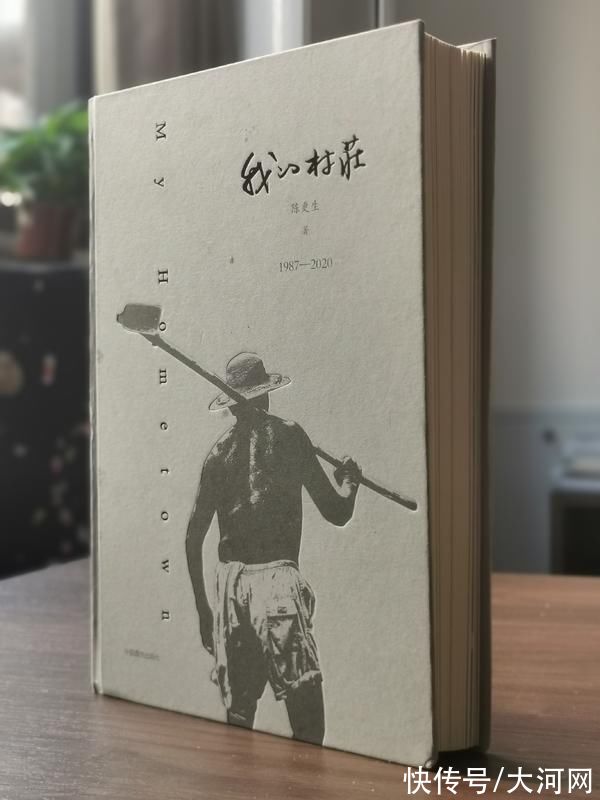

一、心中捧出的“村庄”

我相信几乎所有从乡村里走出来的摄影人都想在自己的影像里如陈更生这样呈现他的村庄,也相信一定有许多人为此作过许多的尝试,但是,许是囿于我的视野抑或个人喜好的缘故,在我看到的同类和同样篇幅的作品中,只有陈更生《我的村庄》,给了我一种迥异于任何人摄影作品的从未有过的感受。通读全书,仿佛看见了一处曾经多年寻找的心灵之家,看见了人生旅途上可以归去的方向。作者以真真切切的赤子情怀,为我们营造了一个可以用来安放灵魂的去处,把数十年萦绕于心中的乡愁凝铸成了我们共有的精神家园。他如同用一阵清风吹去了时光洒落在心头的尘埃,让我们看清了那条满是坎坷、泥泞却永远无法割舍的来时路。

在我看来,用三十多年的时光关注一个村庄固然难能可贵,但他能做到,或将来终究也会有人能够做到;用独立的影像语言,彰显独具的艺术风格,固然更不容易,却可以说这是对一位摄影家的必然要求,也是大家都必须做到的。所以,当我们打开《我的村庄》,暂可不必沉浸于那种平扑、鲜活的影像语言之中,暂可不去撩开时间的幔帐随作者走进那些旧日时光,而是要首先找到两个字——“情怀”。有了这两个字,我们就有了打开这个“村庄”的钥匙,我们就知道陈更生的“村庄”不是用相机拍出来的,而是从心中捧出来的。

文章插图

很多年了,从那条泥泞小路上走出来的陈更生,一台相机打天下,如愿以偿地成了省报的“超级采访人员”,同时也有了安居于省城的小家。而母亲的目光是永远扯不断的风筝线,老人家离不开的那处宅院和那座小村,成了陈更生数十年如一日的牵挂。这位因敢于第一个冲进攸关生死的突发新闻现场而闻名海内的“新闻摄影大咖”,无数次地回到村里,感到把村庄拍下来就是自己义不容辞的责任。在自己的村庄里面对乡亲父老,他按动一次快门,就像眨了一下眼睛那么迅速。他太熟悉这村庄了,那里至今萦绕着他童年的笑声、少年的读书声和青年的歌声。他不只是能够叫得上所有人的名字,而且他的称呼中多半必须带有辈分的标识,比如“正爷”“升哥”“卓婶”“虎大大”等等,这是村里的规矩,也是陈更生对自己村里人身份的确认。数十年的城市奔波,他却没有走远。他不只是把村子装在心里,而且连村里所有的亲邻以及所有亲邻的人生经历、家庭故事全部都装在心里,那是他的行囊,也是维系他生命根脉的土壤。所以我说,陈更生拍摄自己的村庄,几乎不需要一般摄影者常说的那种构思和有些人常用的摆布。他只需要默默地走在那些背影的后面,等着或者喊他们转过身来,甚至直接聚焦了那背影,按下快门。他能准确地预测到每一个人在看见镜头时的表情,他知道谁是微笑,谁是木然,谁是惊讶,谁是哈哈大笑之后一个热情的拥抱,而且知道这些表情的缘由,他是他们中的一员。这种拍摄者不需要任何构思,被摄者更没有丝毫戒备的创作状态,换了别人,简直无法想象,而在陈更生,则是自然而然,本该如此。

在画册的序言中,他这样说:“无论何时,我都会记得,那个坐落在豫北黄河滩区的原阳县官厂乡李庄村是我的家……我没办法割舍这份感情,这份从我出生就伴随着我的感情……就像是盘在泥土里的树根,那么根深蒂固不可动摇……我体内奔流的血液本质从未更改,它绝对是那个村庄里地地道道的血液源泉。”这就是陈更生独有的村庄情怀,村庄里的一切都在他心里发酵而成了情感的替代物,所以他说:“那里是我的根脉所系——那里有我的父老乡亲、兄弟姐妹、童年伙伴,还有我心灵深处的田园街道,迷醉的炊烟袅袅,熟悉的大树池塘……”这些发自肺腑的情感表述,让我们清楚地看到,他完全不是以一位摄影家或者“超级采访人员”的身份在攫取某种猎奇性的画面,而只是一位从漂泊中回到家中的村里人。他的拍摄,也只是采访人员的职业习惯,是“不自觉地把镜头对准我的村庄”——且住,至少我个人是第一次看到有摄影家把自己的创作说成是“不自觉地”,必须说,这就是陈更生从独有的情怀所引领的创作方式的升华,正是这种升华,才使他的作品有了独具的审美特征和艺术感染力。显然,“不自觉地把镜头对准我的村庄”,并不是说他的创作完全处在一种下意识的状态,而是说他的拍摄并不是从一开始就处于主动的或者说是明确的艺术创作活动中。按照他的说法叫作“只想用平实的视觉语言给后人留下点回忆的真实影像……告诉大家我的村庄和村里的人和事,让现象成为一种有过生命的语言,让那些在历史瞬间中展现过的画面,定格为永恒的记忆。”这说明他并不是刻意要为“村庄”留下一份文献资料或者“自觉”地以“村庄”为素材进行大篇幅的艺术作品创作。他只是在自己觉得可以按下快门的时候按下了而已,他所拍摄下的这些画面,其实是他心中早已贮存下了的,拍下来是他的需要,而且是强烈的、个人化的需要。那条回村的小路,那些冒着青烟的红薯窖,路边的那座土坯房,那些长辈、平辈或晚辈的远亲近邻,那一草一木、一坑一洼,都是他按照在自己心中的模样拍下来的。他不是演员,不需要酝酿情绪然后再进入一个“村民”的角色,他就是村民;他不需要剧本和台词,那些被他放进取景框的被摄者的人生故事,都早已与自己的故事融汇在一起,镶嵌在记忆的链条上。他的生命历程甚至包括他的拍摄本身,都是这个村庄在随时代前行的征途上演绎着的鲜活而生动的剧情。这种拍摄者与被摄者的水乳交融,及至把拍摄行为本身也融入被摄对象现在时空而获得的视觉效应,才是陈更生所独有的。同时才是我们要探寻和分析的《我的村庄》独具的审美特征。

- 百家姓#百家姓每个姓氏后都有守护神, 快看看你的是哪个

- 火种$网络中国节·春节|【年俗日历·正月初九】南张井村老虎火,藏在古村庄里的烟火气

- 周朝&中国最古老的姓氏,有你的姓吗?

- 董明珠|工作能力强,晋升却没你的份?别让“四商”失衡影响升职加薪

- 商纣王@中国从未衰败的三个姓氏,发展了3000年,你的姓氏上榜了吗?

- 祖先!中华姓氏分支表曝光:你的祖先起源于哪里?

- 蔡京#水浒中杨志丢的10万贯生辰纲,在现代价值几何超出你的想象

- 推荐&五本经典纯爱小说推荐,每本质量都超高,来看看有没有你的心头好

- 姬姓$中国最尊贵的四大姓,在古代可是非常要注意的,看看有没有你的!

- 多纳尔·瑞安|确信你的作品值得一读丨专访多纳尔·瑞安