卡拉马佐夫|陀思妥耶夫斯基的遗产:热爱“近处的人”还是想象“远方的人”?( 四 )

文章图片

由陀思妥耶夫斯基同名短篇小说改编电影《一件糟心的事》(Скверный анекдот 1967)剧照 。

作家对参与恐怖谋杀之人精神世界富有警示性的洞察在于:群氓中人的善良品质会发生扭曲 , 人会沦落到理性丧失的地步 。 发疯成为诸多迷恋虚无主义者的结局:疯癫直接来自对神圣事物的践踏 , 对精神价值和对人性的诋毁 , 来自人以低级的价值代替更高精神价值的僭越 。 对于内心盲目而误入虚无的人 , 蒙羞受辱是他们难逃的厄运 。 然而 , 作家并没有将笔墨停留在审判上 , 而是给出了信仰的关怀和宽恕的温暖 。 这在小说中是以人精神复苏的故事展开的 。

深谙灵魂奥秘的陀思妥耶夫斯基洞见到 , 人更深的盲目在于内心的悖逆顽根 , 以离经叛道、颠覆世界秩序为张扬自我的途径 , 追求感性自由 , 却陷入心灵的奴役 。 这种极度的叛逆对孩童有着难以抵御的诱惑 。

《卡拉马佐夫兄弟》中 , 当十三岁的柯里亚高谈自己的政治信念时 , 不仅表现出他的无知 , 也暗示了他将要面临的困境:为自己所不理解的时髦理论付出代价 。 孩童的无知使得他们心甘情愿地成为当时各种思潮的传声筒 , 将自己的头脑变成他人思想的跑马场 。 作家没有因孩童世界的盲目和局限而否认其神性的存在 , 这指向人性中的善良、公正和单纯 , 尤其体现在孩童身上 , 因为他们尚未被成人世界的世故偏见所吞没 。 如同《卡拉马佐夫兄弟》中佐西马长老所言:“要爱孩子 , 因为他们是无罪的 , 如同天使一样让人感动 , 使人因他们而变得单纯 。 他们的存在好像是对我们的警示 。 ”孩童盲目而天真的双重性 , 成为人类社会的深层隐喻 , 对此问题的揭示成为作家对人类命运的又一种关注方式 。

丧子之痛与苦难的超越

作家所经历的人生痛苦中 , 有一种是无可安慰的丧子之痛 。 1868年 , 作家初次体验到为人父母的快乐 , 这仿佛是对他此前艰辛生活的补偿 , 他忘我地爱着这个孩子 。 然而 , 刚刚三个月的小女儿索尼娅就夭折了 , 这给作家带来极大的痛苦和困惑:

“索尼娅在哪里?这个小人儿在哪里 , 我敢说我将为她承受十字架的痛苦 , 只要她还活着 。 ”这种痛不欲生的感受让他思考孩童的存在与世界和谐的问题:任何“人间天堂”都无法抚慰一个失去婴孩的父亲的心 , 人的灵魂比整个宇宙都要珍贵 , 任何“世界和谐”都无法弥补一个生命的损失 , 哪怕是最小的人 。 这刚好是作家写作《白痴》进入到后期的时刻 , 这让作家对死亡与复活问题有了更加深切的感受 , 这与写入《白痴》中小汉斯·霍尔拜因的《死亡的基督》的画像遥相呼应 , 在这部小说的悲剧性尾声中加入复活的希望 。

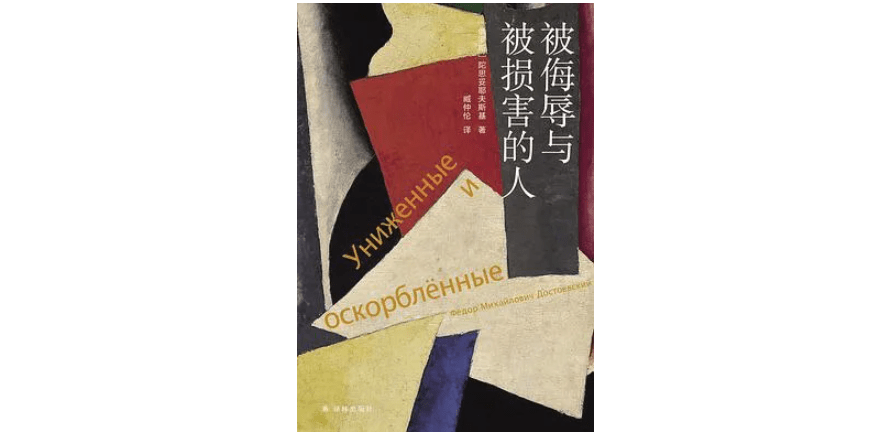

文章图片

陀思妥耶夫斯基《被侮辱与被损害的人》中译本(臧仲伦 译;译林出版社 , 2021年5月) 。

1878年5月 , 在作家创作《卡拉马佐夫兄弟》期间 , 他三岁的小儿子阿廖沙病死了 , 这是陀思妥耶夫斯基在人生的狂风暴雨后再次经历的悲痛 。 作家对小阿廖沙怀着近乎绝望的爱 , 仿佛预感到了他的夭折 。 这次痛苦更深地撕扯作家的内心 , 也把他对人类苦难的体验带到更广的境地 , 经历更高的超越 。 此后 , 他与哲学家索洛维约夫到修道院拜访东正教长老 , 在东正教长老的帮助下得到从信仰而来的安慰 , 这被写入到《卡拉马佐夫兄弟》的“信仰的村妇”一章 , 爱和痛苦的深切体验在这里拥有了更加普遍的全人类的特征 。 也让这部小说有更加鼓舞人心的力量 。

- 五福福卡$虎年喜相“豫”!河南博物院携“青玉虎形佩”首次参与“集五福”

- 国潮#青岛啤酒联合卡罗尔·林和温贝托·梁共同企划艺术空间正式揭幕

- 画种!难以逾越的极限素描,燃爆你的视觉神经——达斯卡尼奥的黑白世界

- 海蓝宝#同戴海蓝宝石首饰,卡米拉奢华繁琐戴妃简约大气,展现了两种美

- 于湖集|千年打卡胜地丨平生中兴碑 梦入紫翠屏——张孝祥永州打卡记

- 晋阳书院|太原晋阳湖畔来了个高大上的网红书店!快来打卡……

- 文学作品$音乐家和艺术家联袂闹新春,成都市民打卡“文创艺术节”

- |热贡唐卡有哪些明显的艺术特点

- 里卡多·波菲|最激进的“建筑梦想家”,里卡多·波菲辞世

- 蓝宝石@戴安娜秀的订婚钻戒6万美元就能买到,再看卡米拉的:到底是真爱