译本|西坡:初来乍到之高尔基( 二 )

所谓“种族小说”,主要指主人公加应作为犹太人而被人歧视的事实。

因为中国本身积贫积弱,当时的中国知识界由此及彼,格外同情域外弱小民族的生存状态,密切关注和热衷介绍他们的文学,无论是周氏兄弟的《域外小说集》(1909),还是周瘦鹃的《欧美名家短篇小说丛刊》(1917),都偏重于这点。《忧患余生》的译者看中高尔基的这篇作品,可能早有这方面的考量。

由于这部译作的特殊性,它理所当然地被选入《中国近代文学大系·翻译文学集》。

我注意到该书主编施蛰存先生在为本篇所写的 “解题”中说: “《忧患余生》系从日本长谷川二叶亭的译本《犹太人之浮生》重译,日译本亦已改题,尚待考其原题。”

这个“解题”,语焉不详之处有二:一是译者信息;二是作品“原题”。

可能三十多年前与此有关的研究成果还未出现,令施先生无从说起吧。如今,情况大抵明朗,我可以略加补充。

其一,吴梼,字丹初,号亶中;笔名有“天涯芳草”“天涯芳草馆主”及“天涯芳草馆主人”等;浙江钱塘(今杭州)人;生年不详,卒年亦难确定,但1926年1月31日《申报》所刊国民书局为出版《袖珍国民小说集》而发布的一则广告称,“本局搜得小说大家许指严、吴亶中诸先生遗著及近时小说大家名作甚多……”,可知吴梼此时已经离世,而1925年5月2日-4日的《申报》曾刊载过一则由李经义、孙宝琦、章士钊、傅强代启的《书法名家吴亶中先生篆隶草真书例》,又实锤了吴梼应该死于1925年5月-1926年1月之间。

我们从张元济、蔡元培的日记、信札等可以拈出,吴梼曾在商务印书馆编译所做过职员;也在蔡元培开办的爱国学社做过史地教员;自然,他还是个颇有功底的书法家,否则怎么有资格与李叔同等人共同创办上海书画公会并担任总经理呢?

其二,高尔基原作的标题,叫《该隐和阿尔乔姆》。

有一点可以肯定:吴梼没有任何负笈海外的经历,日语是在国内学的,程度仅能读懂。既然如此,人们不禁要问:一个中国人,通过日译本转译高尔基,行吗?灵吗?

这个问题应当分两条路径考量:首先是长谷川二叶亭翻译的高尔基是否忠于原作?其次是吴梼的译本是否忠于长谷川二叶亭的译本。

真实的情况是:长谷川二叶亭曾被日本学术界极为推崇,原因就在于他倡导忠于原著,从而革新了日本翻译界意译盛行的态势;而精通中文的日本著名学者樽本照雄先生就日译本和中译本进行了比对,是认可吴梼译的《忧患余生》的。

虽然吴梼同时代涌现出了一大批外国文学名著的翻译者,但吴梼译的《忧患余生》特点明显,另有发明。归根结底有两点:一是创造性地采用白话文;二是使白话文的表述,达到娴熟、晓畅、优美的程度。

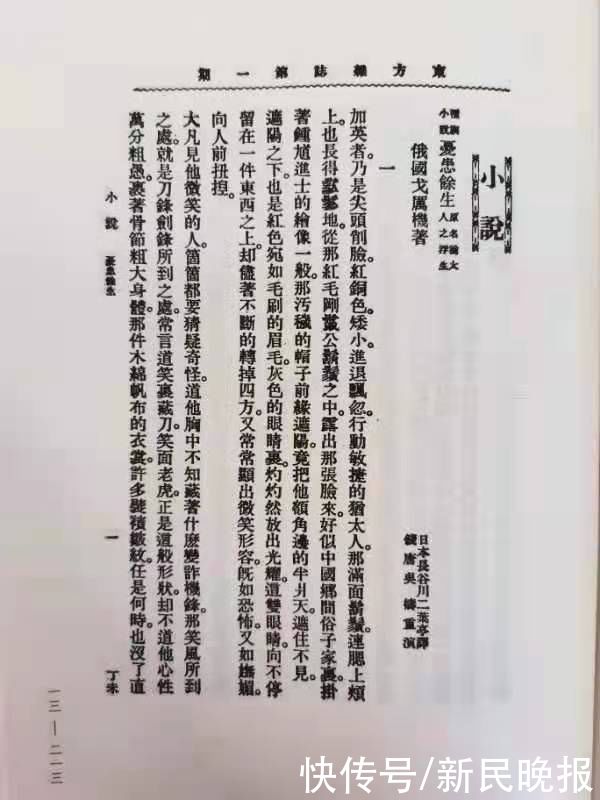

文章插图

《忧患余生》内页

且看《忧患余生》第一节第一段:

加英者,乃是尖头削脸、红铜色、矮小、进退飘忽、行动敏捷的犹太人。那满面胡须,连腮上颊上也长得鬖鬖的。从那红毛刚鬣公胡须之中露出那张脸来,好似中国乡间俗子家里挂着钟馗进士的绘像一般。那污秽的帽子前缘遮阳,竟把他额角边的半爿天遮住不见。遮阳之下,也是红色宛如毛刷的眉毛,灰色的眼睛里,灼灼然放出光耀。这双眼睛,向不停留在一件东西之上,却尽着不断地转掉四方,又常常显出微笑形容,既如恐怖,又如妩媚,向人前扭捏。

这样的白话文,基本没有从桐城文章转化而来的晦涩别扭,也没有古代白话小说的半生不熟,更没有诘屈聱牙的洋腔洋调,十分难能可贵。

- 锦鲤抄#初中生最爱听的3首“古风歌曲”,特别最后一个,堪称学渣“福音”

- 科瓦列夫!清末民初,外国人眼中的北京春节:爆竹声中福运到

- 舞动@夜如水,风轻唱,往事翩翩

- 林如海!林黛玉的母亲贾敏,当初为什么不嫁到“四大家族”中这一原因羞于启齿

- 易经|《易经》乾卦初九爻为什么是“潜龙”?分析爻辞断句时有哪些依据?

- 人间草木$寸寸芳华,染遍烟凉,谁的悲欢,荒了流年,谁的时光,凉了初见

- 斗破苍穹$斗破苍穹:当初帮萧炎撑场面的三个好友,他们的结局如何?

- 应届毕业生|初入社会的毕业生要求工资8千,老员工不服气,老板做法很解气

- |职场的竞争,家庭和生活的压力,我们能保持初心吗

- 宣尼悲获麟|南朝以及初唐诗人作诗,经常犯这个毛病,大家要注意避免