译文&逝者|翻译的智慧,且看“傅译传人”罗新璋在旧文中如何写道( 五 )

汉语甲译为:

我坐卧不宁,

我心儿烦闷;

再也不得安静,

永远也不能。

乙译为:

我的心儿不宁,

我的心儿苦闷,

我再也不能安闲,

我再也不能。

英译完成于1870年,那时根本还没有等值一说;汉语甲译则力图“用对等或等值的中文”来翻译,结果是属于同一语系的英德,比之语系殊异的汉德要更对等更“等值”。甲译者为贯彻一种翻译主张,身体力行,这种精神令人感佩,这种努力值得尊敬,但由于语系语族关系,英译不求对等自对等,汉译力求对等难对等。甚至可说,汉语译者即使有天大本领,也无法译得拼音文字对拼音文字那么对应!乙译明智求“传神”,倒还算差强人意。——我国文艺学派的“神似”“化境”,长处就是能从汉语翻译的实际出,所以自具特色,足以与国际译坛切合西语特点的“等值”“等效”旗鼓相当。难办的是我国译论太具中国特色,要走向世界,恰恰就碰到一个翻译关!

文章插图

文章插图

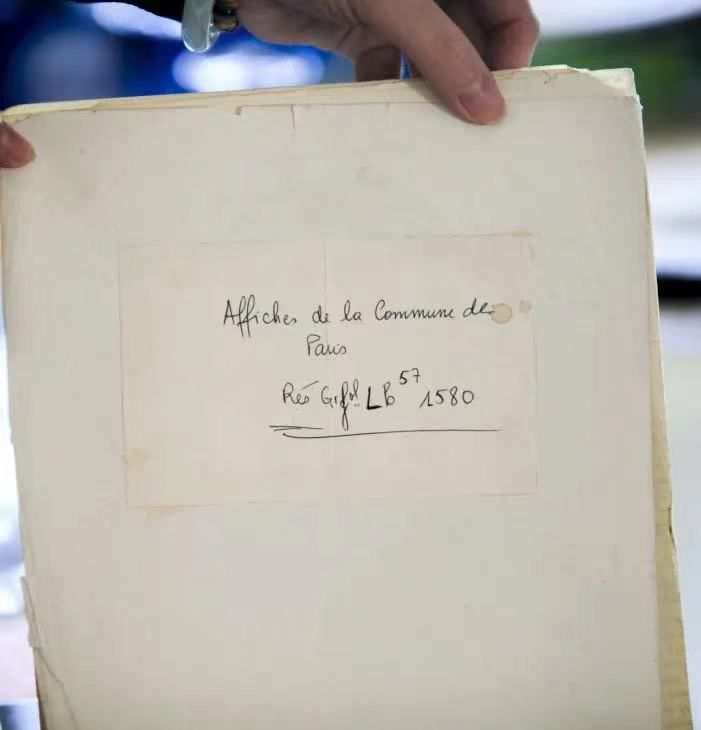

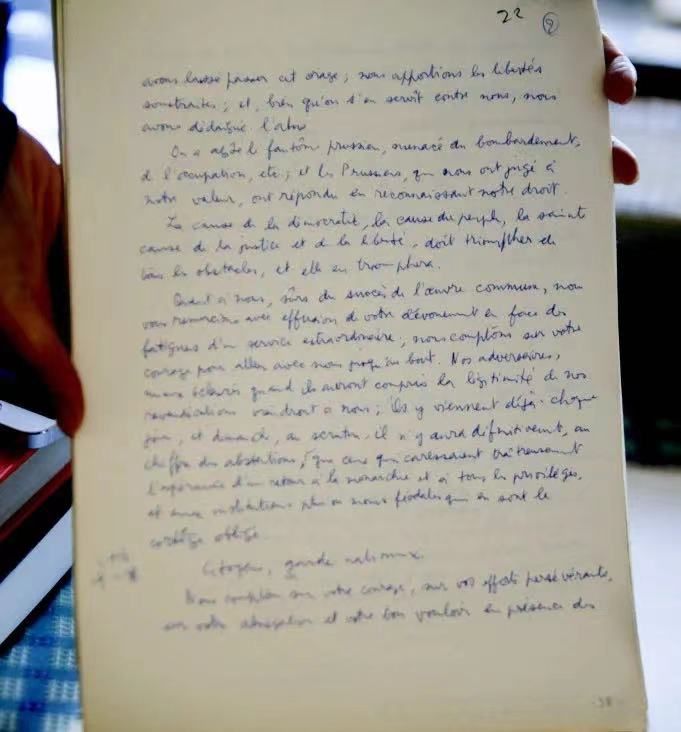

罗新璋手抄《巴黎公社公告》封面、内文

前面说过,我国的翻译观念,立足于“似”。傅雷的思想里,就“神似”重于“形似”,所以提出“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似”。就是说,译文效果,求其神似。古人把“译”,诠释为同音异字的“易”,谓“换易言语”,即把甲国文字换易成乙国文字。但是,即使“像英、法,英、德那样接近的语言,尚且有许多难以互译的地方;中西文字的扞格远过于此,要求传神达意,铢两悉称,自非死抓字典,按照原文句法拼凑堆砌所能济事”。英法、英德,同属印欧语系,翻译尚且难以“铢两悉称”(此处可强作“等值”解);中西文字,语系不同,更是扞格难通。现代语言学奠基人索绪尔提出“语言是关系”;这一论旨倘切合西语,却未必适用于汉语。西方语言是重在认知的形态语言,借助语言自身的规则、关系、逻辑,以动词为中心,造句结构。而汉语是一种比较特殊的词汇语言。我国自古有“小学”(文字学)而无语法学。早在纪元前,《尔雅》就已开始文字的研究,历经二千余年,训诂学、音韵学、文字学逐渐发展成为独立学科,却始终未能形成自己的一套语法。汉语常用字虽不过五千左右,但经过配搭组合,词语却不下五百万条,而构词还带重意合不重形合的特点。我国第一部语法著作《马氏文通》(1898),也是马建忠参照拉丁语法编撰而成的。汉语多词汇而疏于语法,重语感而略于形式。所以郭绍虞先生说,“学中文的可以不必从文法入手,但是不能不从这些繁多的词汇入手”。西方语言重在句型,具有形态特征;他们的翻译理论对语言形式,诸如层次、等级、核心句转换、范畴转换等作了精细的研究,有助于我们正确把握原文,自觉进行翻译。但行文等值、形式对应等规则,对句读简短、组合自由的汉语来说,有时显得机械而繁琐。西方语言是分析型的理性语言,汉语是综合型的直感语言。所以,以外译中,对应照搬,似有以形摄神之嫌;死翻硬译,倒还可能造出几句“外国中文”来。

文学翻译,固然是翻译,但不应忘记文学。文学,从本质上说,是一种艺术;文学翻译,自然也该是一种艺术实践。文学语言,不仅具有语义信息传达功能,更具有审美价值创造功能。唐朝贾公彦云:“译即易”;而从文学翻译角度也可说:“译”者,“艺”也。等值等效原则,主要以语言学为立脚跟地,对语言的形质辨析入微,固然未可厚非,但对审美信息的传递,不能说完全忽视么,至少是没能予以足够重视。“而徒语人以其词,失文之本意”。——重在神似,则要求熟读原著,涵咏本文,“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”,藉以传达作品内蕴的精神气韵。这里可能涉及东西方艺术实践与美学传统之不同:西方重在再现,东方重在表现。“模仿自然”是西方最基本的艺术思想;而在我国,则强调“外师造化,中得心源”。西方油画,摹状景物,注意比例、光影、色彩浓淡,以描绘出“酷似原物的形象”为胜境。吾人画竹,则着重内心直觉,须先有成竹于胸,以形写神,体神入化,带有人格化倾向。以言翻译,西方探讨何为完全翻译(total transla-tion),何为有限翻译(restricted translation),何种情况下可求得行文等值(textual equivalence),何种情况下只是形式对应(formal correspondence),从词句分析入手,研究如何完成“值”的转换。具体,严密,讲求法度,具有所谓的可操作性。而传神云云,把翻译不是看作纯粹的语言现象,力求由表及里,探悉其意蕴匠心,如古人所说,“既通其词,始求其心”:求心始得通词,会意方可知言。笼统,融浑,全凭妙悟自得,只能神而明之。而且,细究之下,传神除了传原作之神,对颇得神气的译者之“神”也有所表见,盖“物之神必以我之神接之”者也。试举一简单译句说明之:

- 歌剧&赏乐|威廉·退尔的号角

- 诗仙李白&塔子山头春意闹

- 邢岫烟&张捷说红楼:薛宝钗进贾府也带着巨额财富妆奁

- 宝玉&《红楼梦》:为什么说李纨寡婶一家的到来,撕开了薛家的遮羞布?

- 杜甫&文圣、武圣、元圣、谋圣、诗圣、词圣、药圣、茶圣、剑圣分别是谁

- 周伯通&周伯通最神秘的传人,白眉鹰王死在他手上,杨逍在他面前不值一提

- 名门望族&最令人心痛的词:男子与前妻相遇,一问一答,连男生读了也会落泪

- 文娱&3本优质完本小说,一本HP同人,一本领主种田,一本都市文娱

- 梁山好汉&假如当年宋江执意不肯招安,梁山的结局会如何?只有两个字!

- 第二季&中国杂技正青春!《技惊四座》第二季开播