老家的那棵皂角树

文.刘美新 段其光

家乡距离我工作单位约四十多公里 , 在我的梦里总离不开俊山哥院里那棵老皂角树 , 犹如儿时一样在它的树荫下玩耍嬉戏 , 听说书,看连环画书……这棵老皂角树成了我对家乡魂牵梦萦的牵挂 。

家乡在邯大马路之北约2公里 , 现属广平县管辖 。 是个美丽的村庄 , 村西有一条通往广平县城的马路 , 马路西则有一条清澈的民用渠——在绿树掩映之中 。 村里一排排不太整齐的红砖蓝瓦房屋 , 座座显示着各自的个性 , 鸡犬之声相闻 , 这就是我的家乡——北温村 。

在我的记忆里 , 村庄在杨柳榆槐数百种树木掩映下一片生机盎然 , 然而最使我难以忘怀的还是俊山哥院里那棵皂角树 , 在方园几十里里它是最大最粗最壮的一棵 , 几个小伙伴连手都抱不住 。 仰望树干 , 足足有十余米高 , 挺拔直立 , 没有旁逸斜出 , 树冠犹如巨大的伞 , 遮阴避日 。 仰望它总给人以力量 , 给人以信心 , 给人以心灵深处的平静和安宁 。

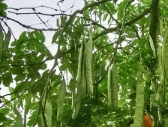

每年春季皂角树上开满绿色的小花,同周围千亩梨花同时绽放 , 交相辉映 。 和煦的春风送来醉人的花香 , 形成了一幅立体壮美的画卷 。 环顾四周 , 万木吐绿 , 春意盎然 。 从六七月份开始结荚 , 在风和日丽中摇曳的身躯仿佛太上老君的人参果 , 煞是喜人 。 秋风一刮 , 一树皂角哗啦啦作响 。 这时 , 隔壁的大娘大婶都来打些回去 , 用棒槌、鹅卵石、砖头轻轻砸烂.洗衣服的时候放在里面搓揉 , 跟洗衣粉同样的效果 。 在那个物质非常匮乏的年代 , 乡村没有香皂 , 肥皂,洗衣粉,家家户户都用皂角洗衣服 。 小时候 , 顽皮的我们 , 总把衣服弄得很脏 , 母亲用皂角把衣服洗得很干净 。 衣服穿在身上散发着芳香 , 怎不知这是母亲的功劳?还是那棵皂角树的功劳?

文章图片

皂角树虽生长在俊山哥家 , 但皂角可以随便打 。 等到皂角长老了 , 风一吹都会自动掉下来 。 奶奶就会把它捡起来 , 然后放在院子的角落里 。 谁家需要 , 可以随时去拿点 。 说起这棵树的树龄 , 村里没有哪个老人能说得清楚 。 听我爷爷说:“他小时候就有这棵树” 。

特别是到了盛夏 , 皂角树就像一把巨大的绿伞遮挡着酷暑炙热 。 整个院子都是阴凉凉的 。 我和小伙伴们在树下跳土阁子 , 打它克 , 捉迷藏 。 夕阳西下 , 炊烟袅袅 , 村民们下地归来 , 白羊肚毛巾擦着汗水 , 有的端一杯水 , 有的拿一个窝头捏一块咸菜 , 三三两两的聚集在树下 , 或蹲、或站、或席地而坐 , 一起讨论着地里的农活 。 会讲故事的老人们还不时地给我们讲三国故事、梁山好汉、隋唐演义 。 如今,讲故事的几位老人也已不在 , 然而 , 皂角树仍然根深叶茂 , 村民们依然爱护她 , 它依然用绿荫呵护着这里的人们 。 可昨日在皂角树下给我们讲故事的几位老人,却如同皂角树带给我们的欢乐深深地印在了我们的记忆里 。

童年的我背着书包走进学校 , 教室里的破桌子、破板凳、破衣服、泥孩子的穷困情景历历在目 , 放学后总是要在这棵老皂角树下 , 和小伙伴们玩捉迷藏 。 还迟迟不愿意回家 , 是皂角树看着我完成从小学到初中、高中的学业 。

一九六三年洪水爆发 , 平地水深过膝 , 田地颗粒无收 , 吓得我爹娘日夜难眠 。 叔叔说别怕 , 实在不行咱们爬到老皂角树上 , 或许能逃个活命呢 。 眼看着大街上院子里的水面不时地上涨 , 大部分土坯房子都被水冲毁了 。 但令人惊奇的是 , 俊山哥家那座土屋和那棵老皂角树安然无恙 。 村里不少人在皂角树下躲过水灾 。 但由于树根缺氧 , 树身苔痕斑驳幽黑铁青 , 也尽如枯黄 , 奄奄一息 。 皂角树在生死关头 , 在俊山哥一家和村里热心人照料下 , 排水、施肥 , 换土 , 老树又奇迹般地生出新的躯干 , 干又生枝 , 枝再长叶 , 一团绿云直向蓝天 。 好一棵不朽的老树 , 就这样做着生命的轮回 。 于是村里人把老皂角树当成了心目中的神树 。

- 理财|六十岁还能赚钱的三个职业.

- 程序员|做程序员七年,一个搬砖码农,该如何摆脱自身的困境?

- 招聘|血奴、传销、诈骗,与“带血”的招聘骗局。

- 雪花|观澜亭|冬奥“雪花”送柳:浪漫的“中国式”告别

- 古诗词@笑一笑,十年少,献上2首妙趣横生的古诗词,供君会心一笑

- 风花雪月&梁再冰:即便全世界都误会她,她依然是我伟大的妈妈林徽因

- 赵匡胤@南唐后主李煜最经典的十首词,篇篇都是千古名篇

- 林黛玉$薛宝钗得的是什么病?她自己没好意思说,脂砚斋10个字揭开她丑相

- 如来&如来佛祖在灵山打死的,到底是六耳猕猴还是孙悟空你看观音咋说

- 阳顶天!明教是如何分崩离析的