京报副刊$肩住黑暗的闸门,在铁屋中呐喊 | 鲁迅诞辰一百四十周年( 九 )

通向坟冢与未知的旅程,冻结的火焰,自啮其身的游魂,叠加在一起,犹如最狂乱的心灵废墟中诞育的噩梦,让人不由得怀疑,当年《狂人日记》中那个狂人,其实就是鲁迅自己。

但这些噩梦般篇章的共同特点是里面永远只有“我”孤身一人。哪怕文中有另一个角色,那也是《狗的驳诘》中的狗、《失掉的好地狱》中的魔鬼,别无他人。这种显明而难以言喻的孤独,徜徉在鲁迅最深的梦中,也时时在他的身边徘徊。尽管鲁迅身边总少不了同志与仰慕者,他也不时写下记录自己所思所想和生活琐细的书信给自己的学生和好友倾诉心声,甚至不惮在书信中自剖心路,表现得就像一个坦率开朗的导师。但种种外向强烈的表达欲,反倒证明了鲁迅内心对孤独的焦虑,以至于当他独处创作时,孤独便会践约来袭,并因外界对自己的围攻和身体的疾病而变得愈加强烈。

《孤独者》正写于鲁迅肺炎复发、病势日重的九、十月之间。一如这篇小说的标题,主人公魏连殳是个与社会格格不入的孤独者,一个遭众人排斥的异类。周遭的人对他似乎只有排挤、嘲笑与流言蜚语,他的生存被环境挤压得异常逼仄,甚至身体都遭受艰苦,但他还保持着一个率直澄澈的心灵——这很容易让人得出一个俗不可耐的结论“错的不是我,而是这个世界”,但鲁迅却借文中的“我”之口,说魏连殳是“你实在亲手造了独头茧,将自己裹在里面了。你应该将世间看得光明些”。

那么究竟这位孤独者,是作茧自缚呢,还是这个社会合在一起排挤他?一个取巧的回答是两者互为因果。对魏连殳而言,孤独既是外界的恶意对他的排挤,也是他保护内心纯净不同流合污的玻璃罩。就像不得不生活在废水中又不想变异的鱼,除了随身携带净水器外别无他法,但他的这一套自净装备,定然会遭到其他变种同类的嘲笑和排挤。

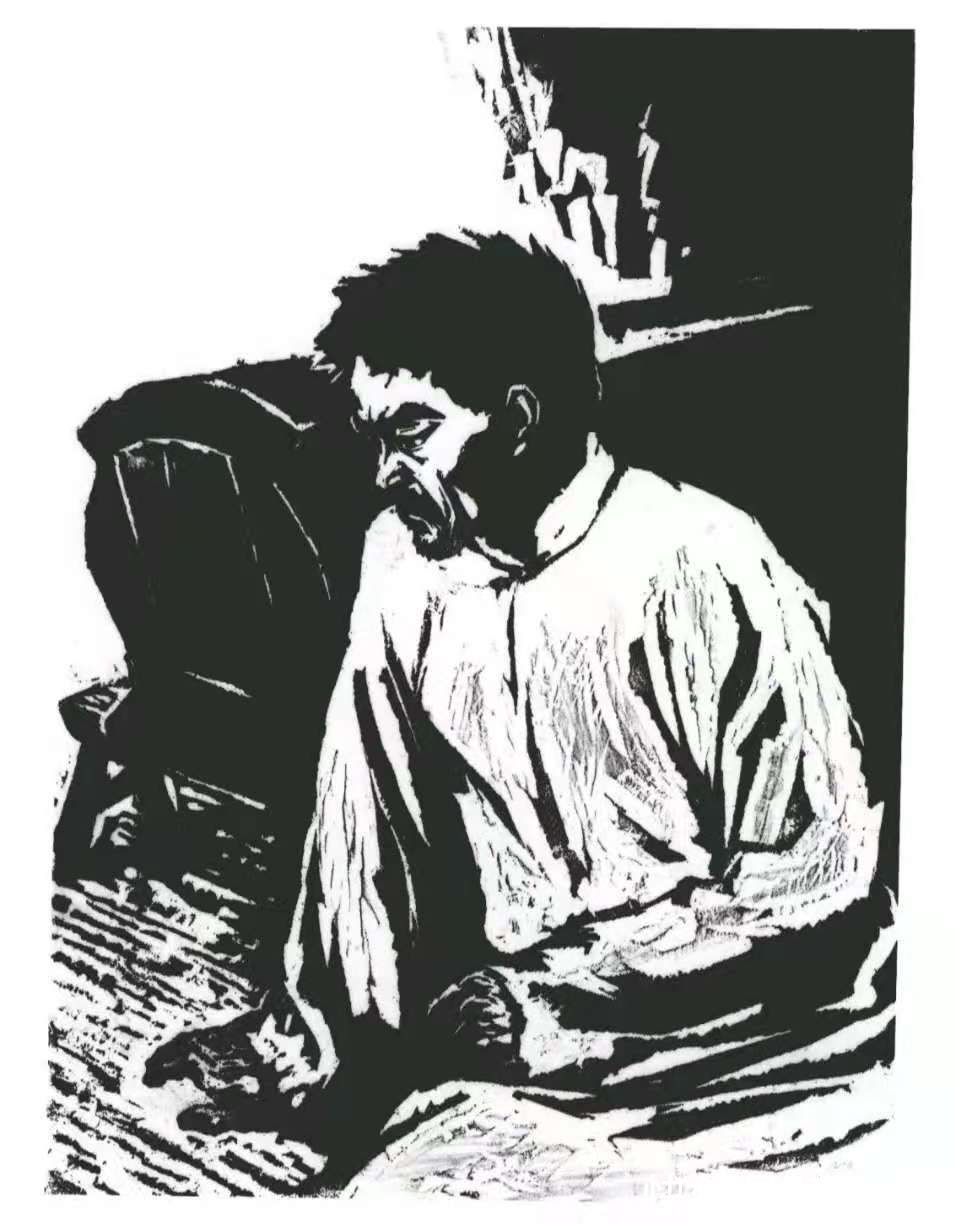

文章插图

《孤独者》中的魏连殳,赵延年木刻版画。

然而,又能如何呢?鲁迅多年后坦陈《孤独者》中的魏连殳“写的是我自己”。诚然,“一个短小瘦削的人,长方脸,蓬松的头发和浓黑的须眉占了一脸的小半,只见两眼在黑气里发光”一望便知是鲁迅为自己所画的小像。《孤独者》中还有一个别具意味的细节,“一个很小的小孩,拿了一片芦叶指着我道:杀!”这个细节同样出现在鲁迅《野草》中《颓败线的颤动》之中,几乎一模一样。唯一的区别是,《孤独者》的情节,是魏连殳在现实所见,而《野草》则是鲁迅的一个梦。

在鲁迅的世界中,梦与现实之间的关系,犹如影之与光。梦固然附丽于现实,但犹如光并不能平白造出影,非要照在人的身上,才能投出暗影。因此,现实会造出怎样的梦,取决于人采取何种选择,做出何种行动。《孤独者》中的魏连殳,固然是鲁迅在小说世界中的分身,鲁迅将自己承受的现实中的谣诼、排挤和围攻一并加在他身上,但却让他做出与现实中的自己全然不同的选择。被社会迫到陷入绝境的魏连殳,转而为这社会的复仇者,用社会加在他身上同样的恶意去反抗社会:

“我已经躬行我先前所憎恶,所反对的一切,拒斥我先前所崇仰,所主张的一切了。我已经真的失败,——然而我胜利了。”

作为鲁迅分身的魏连殳的所作所为,犹如《野草》中《影的告别》中影的自白:“然而我不愿彷徨于明暗之间,我不如在黑暗里沉没”——魏连殳终于在黑暗中沉没,也迎来了他最终的复仇:他死了,死在他所憎恶的一切中,“他在不妥帖的衣冠中,安静地躺着,合了眼,闭着嘴,口角间仿佛含着冰冷的微笑,冷笑着这可笑的死尸”。这一幕,又让人想到《墓碣文》中那具从坟中坐起的死尸,口唇不动,然而说——

- 盛典|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 书单|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 新京报$《不确定宣言》:抓住本雅明的关键点

- 新京报#腾格尔这首代表作背后,竟然啥故事都没有?丨夜问

- 海贝&2021新京报年度阅读推荐

- 记忆|用12本书帮你记录2021,新京报年度阅读推荐

- 记忆|2021新京报年度阅读推荐

- 读者|2021新京报年度特别致敬

- 花样滑冰&中国首部冰上舞剧《踏冰逐梦》入选“相约北京”

- 图书|“4元5本”,别让“图书盲盒”坏了市场秩序|新京报快评