京报副刊$肩住黑暗的闸门,在铁屋中呐喊 | 鲁迅诞辰一百四十周年( 七 )

“一、修养资助;二、历史及掌故常识;三、文学兴味。今人著作、外国著作不在此数。”

文章插图

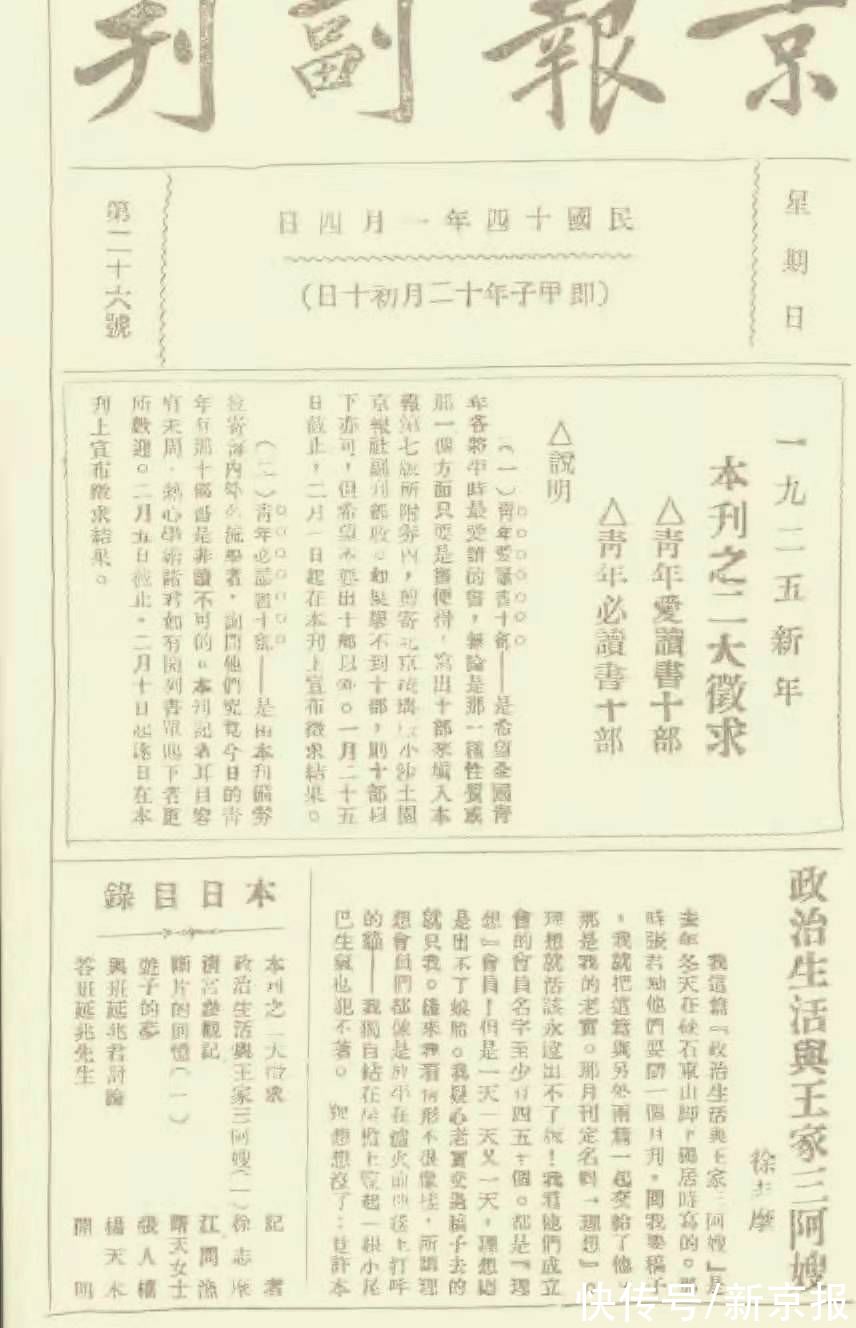

1925年1月4日《京报副刊》征集“青年必读书十部”的广告。

鲁迅,作为《京报副刊》编辑孙伏园的师长,责无旁贷,也递交了自己的答卷,但这份答卷却出乎编辑的意料。上面没有开列任何书目,反而告诫青年人“要少——或者竟不——看中国书,多看外国书”。称“中国书虽有劝人入世的话,也多是僵尸的乐观;外国书即使是颓唐和厌世的,但却是活人的颓唐和厌世”。在一众循规蹈矩的书单中,鲁迅的答卷自然显得特立独行,但语气也颇为激愤。考虑到鲁迅一向不惮于用最尖刻的嘲讽试图扎醒他铁屋子闸门内昏睡的国人,这份答卷上的语言倒比他尖刻的杂文要和缓得多。

这份书单的目的看似毫无遮掩地直刺中国旧文化的命门,但鲁迅实则却有他更深的用意。他的学生李霁野在多年后的回忆中特意提及鲁迅当年的真意,“鲁迅先生绝不是对中国文化遗产持虚无主义的态度,他指导台静农继续研究中国文学,后来通信时,还向他说明《品花宝鉴》的作者是陈森,《中国小说史略》误认为陈森书;劝勉静农‘深研一种学问,古学可,新学亦可’,还说自己颇欲研究中国文学史”。鲁迅针对当时盛行的“整理国故”的复古浪潮,他们“多劝人踱进研究室”,让人埋首故纸堆中,消磨意志,脱离现实。

温言软语,不足以惊醒古老鬼魂毒瘴中的昏睡者,所以务必要激切的呐喊,才足以震动那些麻痹已久的神经。但这些激切的论说,在有些人听来,未免扎心戳肺。

2月21日,当鲁迅的那份青年必读书答卷刊发之后,很快如投石一般,惊起阵阵波澜。一位名叫柯柏森的青年学生投书指责鲁迅。鲁迅的回应是写了一篇题为《聊答……》的杂文刊发在《京报副刊》上,直指柯柏森信中遮遮掩掩的“是不是想做点……的事吗?”中的“……”,该是“卖国”二字:“到我死掉为止,中国被卖与否未可知,即使被卖,卖的是否是我也未可知,这是未来的事,我无须对你废话”。在对他的学生荆有麟的谈话中,鲁迅坦率地表示自己会跟这些“署名和匿名写骂信”的“豪杰之士”对战到底:“你只要有一篇不答复他,他们就以为你失败了。我就篇篇都答复他们,总要把他们弄得狗血淋头,无法招架,躲回他们的老巢去。”

文章插图

文章插图

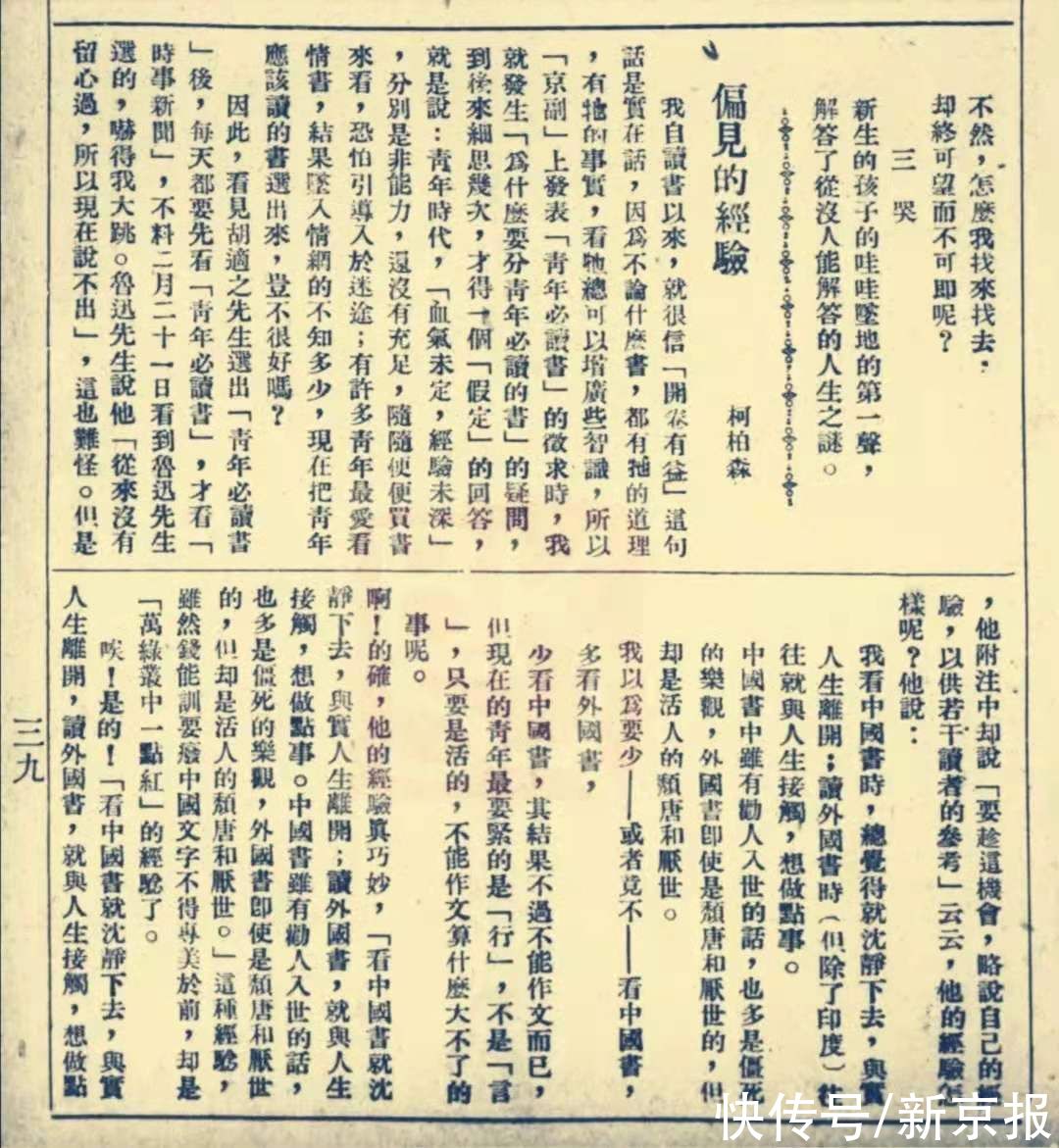

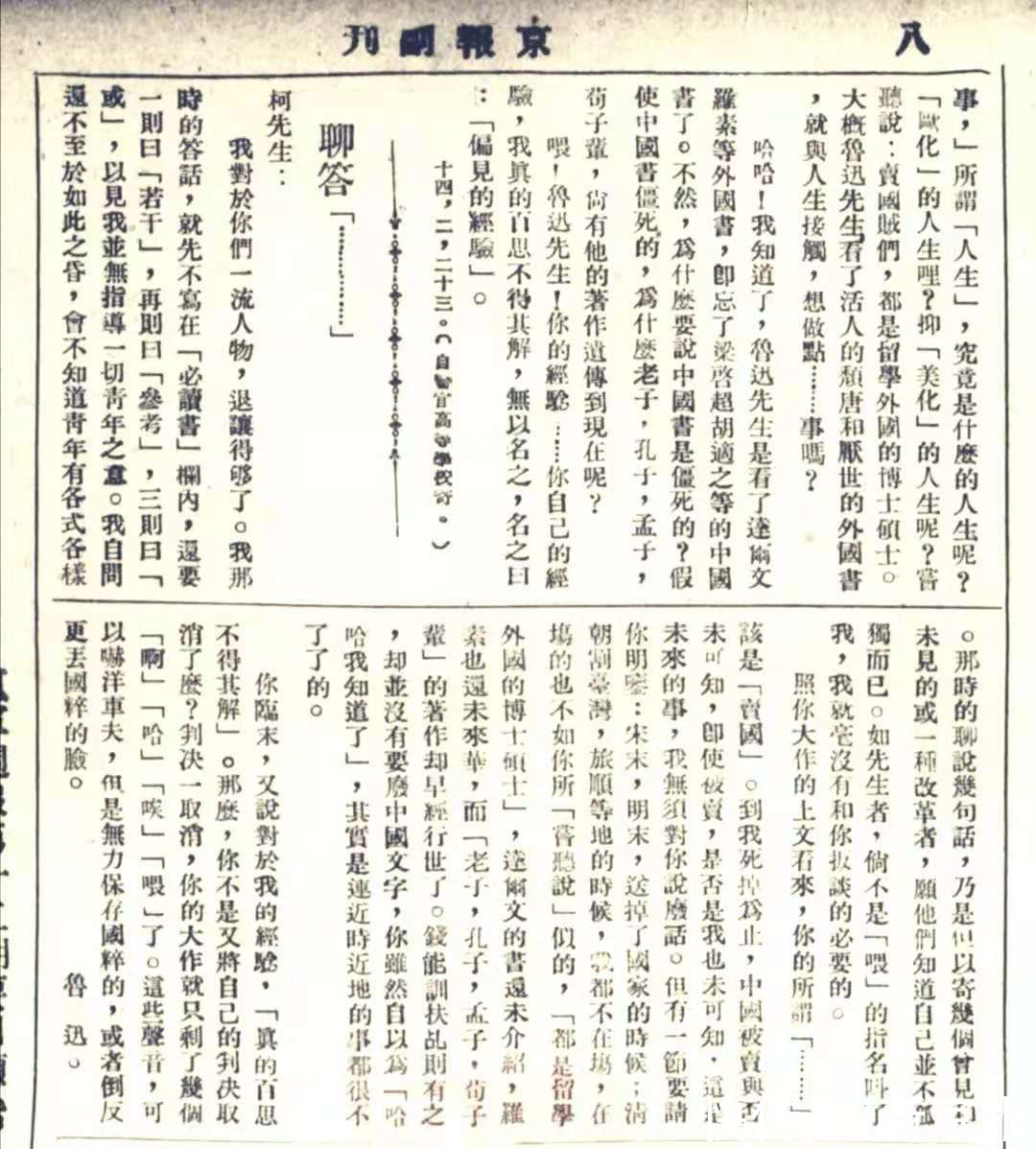

柯柏森对鲁迅必读书单的批评《偏见的经验》和鲁迅的回复《聊答……》同时发表在1925年2月27日《京报副刊》的第七、八版上。柯伯森在信中质问鲁迅“读外国书往往与人生接触”,是 “欧化的人生哩?抑美化的人生呢?”又揪住鲁迅曾是清末留日学生一点,讥讽道:“尝听说:卖国贼们,都是留学外国的博士硕士。大概鲁迅先生看了活人的颓唐和厌世的外国书,就与人生接触,想做点……的事吗?” 鲁迅则在下面的回复中对其逐条反驳。

“青年必读书”事件,罕见地引发鲁迅连番炮轰,他将那些骂信收集整理,放入书架(这些信大都保存完好,现藏于北京鲁迅博物馆)。3月9日,鲁迅发表的杂文名篇《论辩的魂灵》,可以说正是针对那些因“青年必读书”来信谩骂的青年们。

文章插图

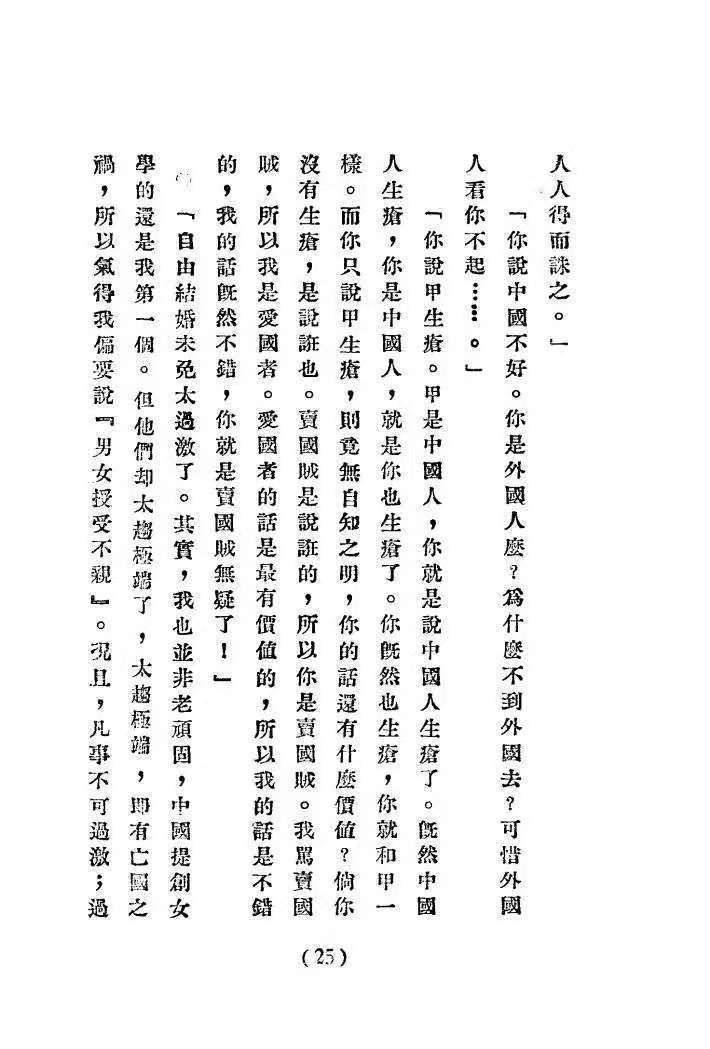

《论辩的魂灵》内页:“你说中国不好。你是外国人么?为什么不到外国去?可惜外国人看你不起……我骂卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,我的话既然不错,你就是卖国贼无疑了!”出自鲁迅《华盖集》,北新书局,1929年版。

- 盛典|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 书单|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 新京报$《不确定宣言》:抓住本雅明的关键点

- 新京报#腾格尔这首代表作背后,竟然啥故事都没有?丨夜问

- 海贝&2021新京报年度阅读推荐

- 记忆|用12本书帮你记录2021,新京报年度阅读推荐

- 记忆|2021新京报年度阅读推荐

- 读者|2021新京报年度特别致敬

- 花样滑冰&中国首部冰上舞剧《踏冰逐梦》入选“相约北京”

- 图书|“4元5本”,别让“图书盲盒”坏了市场秩序|新京报快评