京报副刊$肩住黑暗的闸门,在铁屋中呐喊 | 鲁迅诞辰一百四十周年( 八 )

《论辩的魂灵》是鲁迅最出色的杂文之一,呛人的嘲讽经过逻辑的淬炼更见锋芒,一击便能戳中对手最荒谬的软肋,这也是鲁迅杂文独到的特点。鲁迅所以怒不可遏的原因,不仅仅是因为那些扣在他头顶上的诬枉之辞,更因为这些诬枉之辞竟然来自于他一向寄予深切希望的青年。

鲁迅之前一直深信“青年必胜于老年”,而经历了这场争论之后,他失望地发现“青年”并不是一个单数的概念,而是一个各式各样人物组成的复数:“青年又何能一概而论?有醒着的,有睡着的,有躺着的,有玩着的,此外还多。但是自然也有前进的”。这尤为使他感到痛心。他那封回敬柯柏森骂信的《聊答……》固然有着一贯辛辣的嘲讽,但也透着一种无力的失望:

“我自问还不至于如此之昏,会不知道青年有各式各样。那时聊说几句话,乃是但以寄几个曾见或未见的或一种改革者,愿他们知道自己并不孤独而已。”

05

孤独者

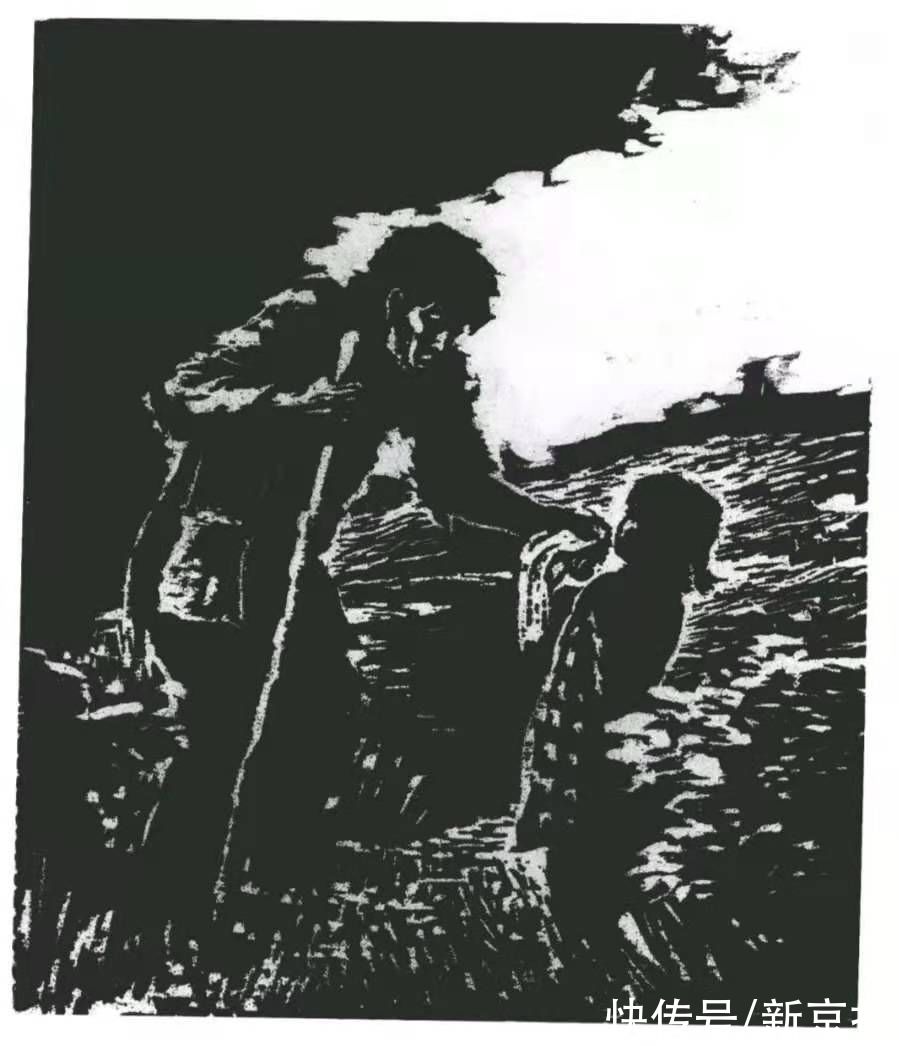

文章插图

赵延年木刻版画《野草》。

1925年初的“青年必读书”事件对鲁迅冲击定然不小,以至于四年后,已经迁居上海的鲁迅,从荆有麟那里听说当年写信骂他的熊以谦就在上海,还忍不住要把他叫来,想要亲自教训他。接踵而至的事件更接二连三击打在鲁迅心头。鲁迅兼课的北京女子师范大学,从1月22日开始,掀起驱逐校长杨荫榆的“驱杨运动”,5月9日,杨荫榆因“五七国耻”纪念日大会上自己被学生自治会驱逐会场,遂以“少数学生滋事犯规”为名开除了自治会六名学生的学籍,由此引发更大规模的“驱杨运动”。被杨荫榆强行开除的六名学生中,就包括当时与鲁迅鸿雁频传的女学生许广平。鲁迅在5月10日下午得到许广平被开除的消息后,当即写了《忽然想到(七)》抨击杨荫榆“她一得到可以逞威的地位如校长之类,不就雇用了‘掠袖擦掌’的打手似的男人,来威吓毫无武力的同性的学生们么?”

随着鲁迅参与运动愈深,他所遭受的围攻就愈猛烈。尽管他得精神仍然斗争不已,但身体却出现病变。9月1日,在因女师大事件被教育总长章士钊免职的16天后,鲁迅肺病复发,到9月23日,再次因疲劳过度,转为肋膜炎,“身热头痛”,尽管他轻描淡写地自称“其实无病,自这几天医生检查了一天星斗,从血液以至小便。终于决定是喝酒太多,吸烟太多,睡觉太少之故。所以现已不喝酒和少吸烟,多睡觉,病也就好起来了”,但事实上,直到11月7日,在给学生许钦文的信中,他才提到自己“病已渐愈,或者可以说全愈了罢,现已教书,但仍吃药。”

尽管翻阅鲁迅在1925年的日记,几乎每天,他都少不了仰慕他的青年学生和好友的拜访,与他攀谈聊天,嘘寒问暖。但自从“青年必读书”事件后,他的文章除了辛辣的嘲讽与尖刻的笔战外,还蕴含着一种挣扎于绝望中的孤独。

文章插图

《过客》,赵延年木刻版画。

《野草》被鲁迅称为“包含了自己全部的哲学”,可以说是最能表达鲁迅心境的作品,翻检这一年的文字,便会发现。在1925年的一、二两月的《雪》和《好的故事》,翱翔着一种轻灵之美,纵然谈不上欢娱,也让人感到一种淡淡的欣然。写于1925年1月1日的《希望》虽然以“我的心分外地寂寞”为开篇,但也承认“然而我的心很平安,没有爱憎,没有哀乐,也没有颜色和声音”,只是一种平静的虚空。写于1月24日的《风筝》虽然以施虐者的忏悔为主题显得沉重,但也仅仅是醒悟后的自责。然而,在“青年必读书”事件后发表的一系列文章,却充满了令人不安,甚至颓败绝望的诡异色彩。《过客》中过客明知前方是坟,坟的前方是无人走过的未知,但还是毅然决然地向前走去,并且咒诅给他片布裹伤的小孩。《死火》中“有炎炎的形,但毫不摇动,全体冰结,像珊瑚枝,尖端还有凝固的黑烟”,将冰谷变成“红珊瑚色”的“死火”。以及《墓碣文》中“有一游魂,化为长蛇,口有毒牙,不以啮人,自啮其身,终以殒颠”的墓碣文,不待读罢,便使人狂乱恐惧,让人疾走,不敢反顾,唯恐看见从坟中坐起的死尸在身后追随。

- 盛典|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 书单|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 新京报$《不确定宣言》:抓住本雅明的关键点

- 新京报#腾格尔这首代表作背后,竟然啥故事都没有?丨夜问

- 海贝&2021新京报年度阅读推荐

- 记忆|用12本书帮你记录2021,新京报年度阅读推荐

- 记忆|2021新京报年度阅读推荐

- 读者|2021新京报年度特别致敬

- 花样滑冰&中国首部冰上舞剧《踏冰逐梦》入选“相约北京”

- 图书|“4元5本”,别让“图书盲盒”坏了市场秩序|新京报快评