京报副刊$肩住黑暗的闸门,在铁屋中呐喊 | 鲁迅诞辰一百四十周年( 二 )

1912年5月5日,鲁迅登上了开往北京的火车。此时距离辛亥革命已经过去了七个月,中国末代皇朝也在三个月前宣告退位。时间的指针似乎迈向了一个新纪元的零时。然而,时间的行进并不意味着时代的进步。在过去的七个月里,鲁迅已经品尝过革命的复杂滋味。在他的故乡绍兴,光复后的新政权,就跟《示众》里孩童扯谎吆喝的包子一样,除了街头满眼的白旗是新鲜出笼之外,“内骨子是依旧的”。新官上任的“革命伟人”王都督和他的一干手下,“穿布衣来的,不上十天也大概换上皮袍子了”。

这场鲁迅眼中闹剧般的革命,倒并非是他前往北京的原因——1912年的北京不是革命的中心,却是政治的枢纽。在南京教育部任职的鲁迅,前往北京的唯一理由,就是他谋职的公署入京,故而他也随班进退。在进京当天的日记中,鲁迅对北京的第一印象就是黄土:

“途中弥望黄土,间有草木,无可观览。”

文章插图

李亦燃绘《鲁迅之背影》。

01

看客:沙漠中的示众

文章插图

被围观的鲁迅,拍摄于1932年11月,鲁迅在北京师范大学的演讲。

黄土,这一鲁迅对北京的最初印象,自然而然被他引申为“沙漠”。尽管鲁迅终其一生也未见过真正的沙漠,但这一意象,却足以概括那种除沙土之外一无所有的死寂,以及掩埋人的头脑心灵的憋闷与窒息。

直到客居北京十年后,鲁迅在《为“俄国歌剧团”》中劝“以这美妙的艺术到中国来博一点茶水喝”的俄国歌剧团赶紧打道回府的理由,就是“有人初到北京的,不久便说:我似乎住在沙漠里了。是的,沙漠在这里。没有花,没有诗,没有光,没有热。没有艺术,而且没有趣味,而且至于没有好奇心”,有的只有“沉重的沙”和一排意味深长的省略号。四个月后,他又在《鸭的喜剧》中,借初来北京不久的俄国盲诗人爱罗先珂之口,对北京大发牢骚:

“寂寞呀,寂寞呀,在沙漠上似的寂寞呀!”

这一次,鲁迅倒“勇猛”地“抗议”说:“蛙鸣是有的!到夏天,大雨之后,你便能听到许多虾蟆叫,那是都在沟里面的,因为北京到处都有沟。”但这里的“蛤蟆叫”和北京到处都有的“沟”,当然不仅仅是字面的含义。在《示众》里,连蛤蟆声也一并省略了,只剩下被烈日毒焰炙烤得生光的尘土,烘托着一声声显而易见的谎言吆喝,被过往行人习焉不察地听而不闻。

但这团沙漠般的沉寂,终于被两个人搅动了些许涟漪。“一个是淡黄制服的挂刀的面黄肌瘦的巡警,手里牵着绳头,绳的那头就拴在别一个穿蓝布大衫上罩白背心的男人的臂膊上。这男人戴一顶新草帽,帽檐四面下垂,遮住了眼睛的一带”——这不仅是20世纪初北京街头的寻常景象,更在整个中国的各个城乡抬眼皆是。沈从文曾描写过家乡湘西被五花大绑游街却豪气不减的土匪。汪曾祺的家乡江南小城高邮里的游街示众更具谐趣色彩,“被绑着的土匪也一律都和着号音,步伐整齐,雄赳赳气昂昂地走着,甚至值日官喊‘一、二、三、四’,他们也随着大声地喊”。

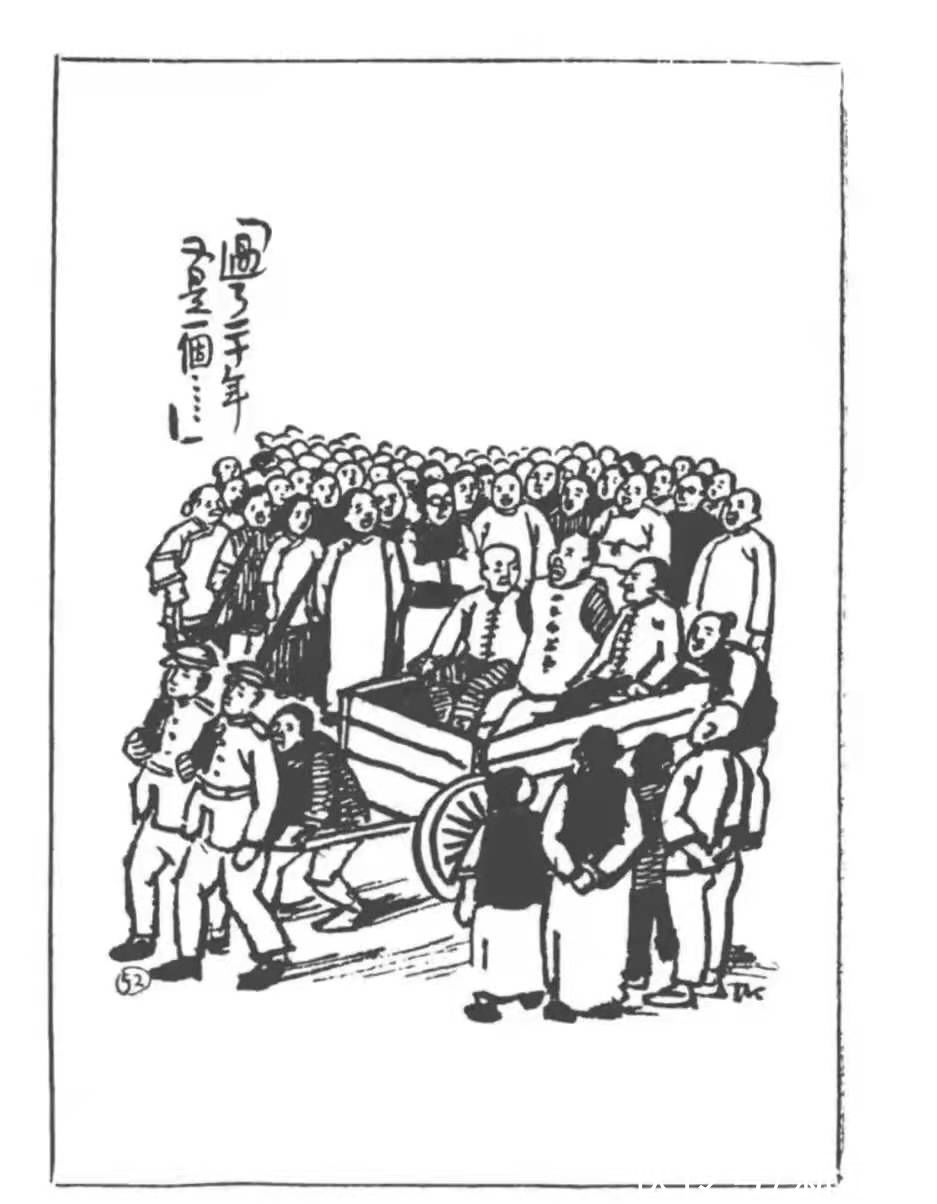

文章插图

围观游行示众的看客们,丰子恺绘《阿Q正传》。

比起如此热闹威武的景象,鲁迅笔下的示众在视听感官上乏善可陈。不过这般无聊的示众场景,或许正是鲁迅在北京的寻常所见。鲁迅在北京的先后四个居所:绍兴县馆、八道湾十一号、砖塔胡同六十一号和西三条胡同二十一号全部位于西城区。这四个地点距离北京旧时人犯行刑之地菜市口都不算很远。特别是鲁迅最初居住的绍兴县馆,距离菜市口不过一箭之遥,白日里,这里是喧嚣的菜市,人犯也会被警察绑来这里,公开示众处刑,以儆效尤。到了晚上,传说有异乎寻常的大狗在这里舔舐人血。

- 盛典|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 书单|每一种过去都指向一个未来|2021新京报年度阅读盛典回顾

- 新京报$《不确定宣言》:抓住本雅明的关键点

- 新京报#腾格尔这首代表作背后,竟然啥故事都没有?丨夜问

- 海贝&2021新京报年度阅读推荐

- 记忆|用12本书帮你记录2021,新京报年度阅读推荐

- 记忆|2021新京报年度阅读推荐

- 读者|2021新京报年度特别致敬

- 花样滑冰&中国首部冰上舞剧《踏冰逐梦》入选“相约北京”

- 图书|“4元5本”,别让“图书盲盒”坏了市场秩序|新京报快评