记忆|我们为何难以摆脱过去?对帕慕克“呼愁”的社会学研究

对过去的记忆 , 以及对记忆的处理方式 , 随时随地影响着我们的思考 。 代际问题即是一个例子 。 随着时间的流逝 , 尤其是在转型社会中 , 年轻人与父母、祖父母的生活记忆因存在巨大不同而出现交流障碍 。 而这些障碍物 , 在诸多情况下可以简单地理解为历史、社会的结构变迁 。 也因此人们经常在代际沟通断裂发生时感叹“时代变了” 。

从日常生活的这些经验中可以看到 , 我们往往都倾向于认为每个人的记忆是私人的 , 也是被社会化的 , 换言之 , 我们的生活环境结构在参与个人记忆 , 甚至具有决定性的影响 。 确实 , 记忆问题说到底也是人与人之间、人与社会之间的问题 。

【记忆|我们为何难以摆脱过去?对帕慕克“呼愁”的社会学研究】在今年新书《被束缚的过去:记忆伦理中的个人与社会》中 , 作者刘亚秋以家庭记忆伦理的社会学研究为基础 , 对记忆研究展开了一种反思、再探讨 。 在“社会决定论”之外看到个体对记忆的争取和保存 。 文学是人们表现的记忆一种重要文本 。 下文经商务印书馆授权节选自该书第三章 , 内容为对土耳其作家帕慕克(Ferit Orhan Pamuk)笔下的“呼愁” , 这是一种情绪 , 也是心态 。 作者探讨了帕慕克如何捕捉这一心态 , 并提出呼愁是一种命运化的苦难 , 并最终发展为一种令人警醒的文明形式 。

文章图片

电影《伊斯坦布尔 , 请不要将我遗忘》( Unutma Beni ?stanbul 2011)剧照 。

标题为摘编者所起 。 摘编内容保留了原书对《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》的参考引用出处 , 其他参考文献、注释见原书 。

原文作者 | 刘亚秋

摘编 | 罗东

《被束缚的过去:记忆伦理中的个人与社会》 , 刘亚秋 著 , 商务印书馆 , 2021年3月 。(点击书封可购买)

01

分身

呼愁表现在一系列二重性以及矛盾关系中 。 这种二重性最直接地表现为一种“分身” 。 帕慕克在《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》中首先讲述的就是他自己的分身:

从很小的时候开始 , 我便相信我的世界存在一些我看不见的东西:在伊斯坦布尔街头的某个地方 , 在一栋跟我们家相似的房子里 , 住着另一个奥尔罕 , 几乎是我的孪生兄弟 , 甚至我的分身 。 我记不得这想法是从哪儿来或怎么来的 。 肯定是来自错综复杂的谣传、误解、幻想和恐惧当中 。 然而从我能记忆以来 , 我对自己的幽灵分身所怀有的感觉很明确 。 (帕慕克 , 2017:1)

事实上 , 这一想法更多源自他的经历:因为父母在家里都“消失”后 , 5岁的他被家人送到另一栋房子住一小段时间 , 即他的一个姑妈家 。 这导致了他的“分身”:在另一个房间的奥尔罕不受重视且没有归属感(帕慕克 , 2017:81) , 在这期间 , “我尽量表现得比实际年龄成熟 , 而且有点装腔作势”(帕慕克 , 2017:80) 。 “我”一心一意只想回到“我”真正的家 , 后来他当然回家了 , 但另一栋房子里的另一个奥尔罕的幽灵从未离他而去(帕慕克 , 2017:2—3) 。

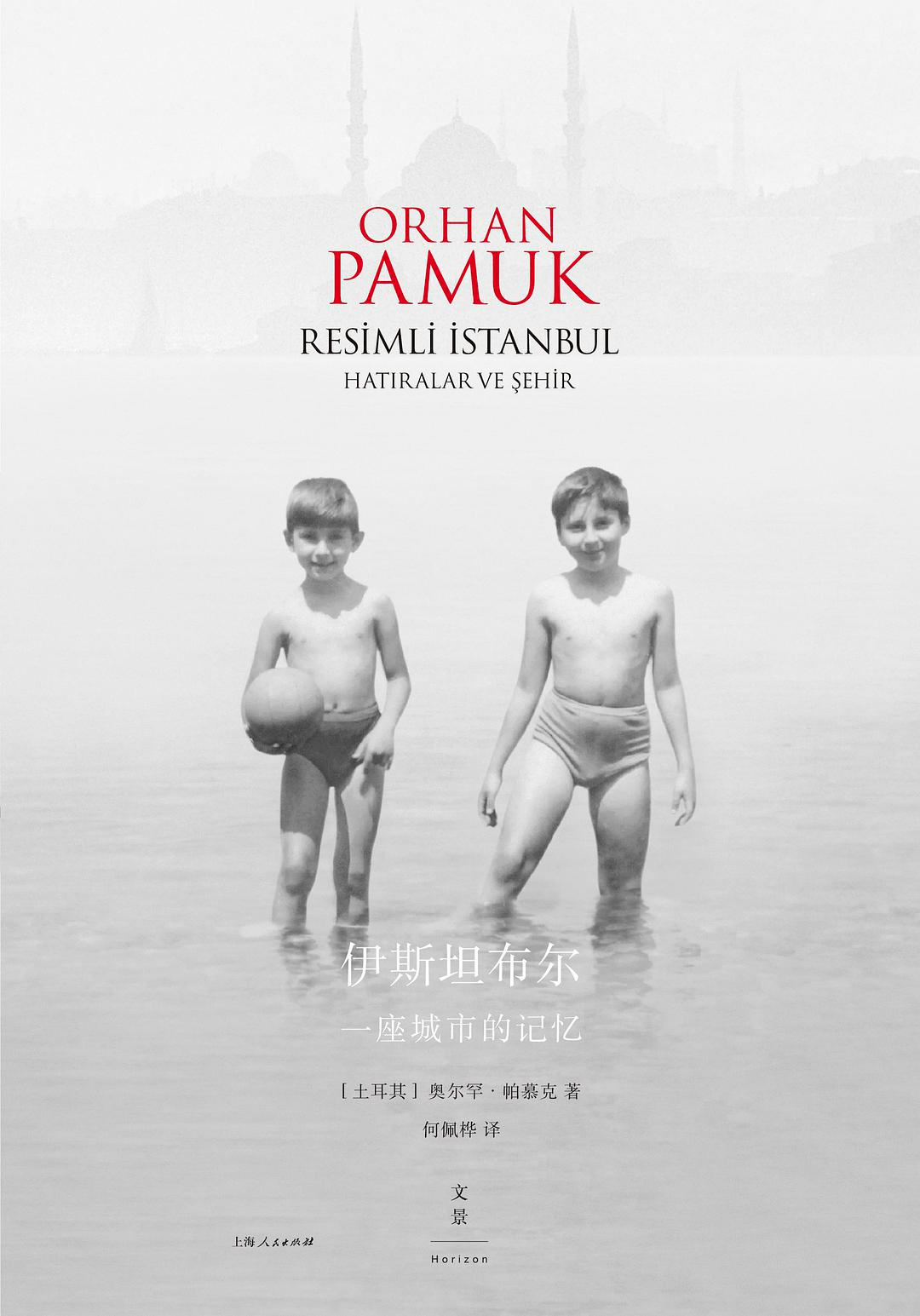

文章图片

帕慕克作品《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》中文版(何佩桦译 , 世纪文景·上海人民出版社 , 2018年4月)封面 。

我们在这种“分身”中发现了以下理论意涵:

第一 , 人在地点上被分身 , 造成灵魂上的撕裂与不和谐的感受 。

帕慕克在儿童时期 , 被迫住在另一个不是家的地点 , 他看到另一个“我”从这里生长出来 , 这个“我”是“不受重视”且“没有归属感”的 , 他的表现也有点像是“装腔作势” 。 显然 , 按照社会学的说法 , 他是步入社会了 , 表现为脱离了原生家庭这个初级群体而进入到一个次级群体 , 这对于5岁的小帕慕克来说有点残酷 。 这个分身可以被视为一个“幽灵” 。

- 西装|《不会恋爱的我们》来袭,金晨化身霸总,恋上“小狼狗”王子异

- 我们的天才儿子|《我们的天才儿子》常来的浙图,浙图找出了他的翻译十部作品

- 求职|毕业生面临求职难,两大行业面临招工难,二者为何不愿双向奔赴?

- 五星出东方利中国$“五星出东方利中国”,其实后面还有3个字,原来我们一直误解了

- 应届生|年底找工作为何那么难?

- 我们的天才儿子|《我们的天才儿子》全网刷屏,父亲最新回应

- 青花瓷|人间至美青花瓷!元青花为何如此珍贵?

- 第十六回#祸出口出!贾元春省亲回去后为何失宠,根本原因坏在她的一张嘴上!

- 路遥@《平凡的世界》孙少安为何不娶田润叶?知道原因后我沉默了

- 周作人$读书 | 学术的温度—— 陈平原的《记忆北京》读后